Основные типы идеальных твёрдотельных наноструктур:

Энергия Ферми для разных наноструктур:

Классификация нанокластеров:

1 группа - изолированные и слабо взаимодействующие нанокластеры:

-

молекулярные кластеры

-

газовые безлигандные кластеры

-

углеродные кластеры и фуллерены, вандерваальсовы кластеры, коллоидные

2 группа:

-

твёрдотельные нанокластеры и наноструктуры

-

матричные нанокластеры и супрамолекулярные наноструктуры

-

кластерные кристаллы и фуллериты

-

компактированные наносистемы и нанокомпозиты

-

наноплёнки и нанотрубки

Магические кластеры - кластеры определённых ("магических") размеров, которые благодаря своим размерам более стабильны. (размер кластера - число образующих его атомов)

Основной пик соответствует количеству молекул фуллерена

Итак, по принципу воздействия все методы получения можно разделить на две большие группы:

-

"сверху вниз" или диспергационные методы, или методы получения наночастиц путем измельчения обычного макрообразца:

-

механическое диспергирование

-

электровзрыв

-

катодное испарение

-

-

"снизу вверх" или конденсационные методы, или методы “выращивания” наночастиц из отдельных атомов:

- химическое восстановление

Метод химического восстановления позволяет получить наночастицы с узким разбросом параметров, в отличие от метода диспергирования

Оба этих метода позволяют получить наночастицы в метастабильном состоянии. Как только приток энергии извне прекращается, система стремится вернуться в состояние равновесия, что выражается к слипанию частиц. Для предотвращения этого в систему вводится стабилизатор (обычно раствор белков, полимеров или ПАВ). На определённой стадии молекулы стабилизатора окружают наночастицу и препятствуют её укрупнению.

Размерный эффект - изменение свойств объекта, когда хотя бы одно из линейных измерений объекта сравнимо с длиной волны какого-либо процесса. Примеры таких характерных длин: длина свободного пробега, длина волны де Бройля.

Размерные эффекты:

-

квантовые

-

поверхностные

Примеры размерных эффектов:

-

эффект туннелирования потенциального барьера

-

увеличение прочности нитевидных кристаллов с уменьшением поперечного диаметра (уменьшается число дислокаций на поперечных сечениях)

-

изменение электро- и теплопроводности - в связи с приближением длины образца к длине свободного пробега электронов, фононов, магнонов.

-

магнитные эффекты в сильном магнитном поле - когда один из размеров

$\to$ диаметр орбиты электронов проводимости -

увеличивается химическая активность за счёт увеличения площади поверхности

-

при изменении размера наночастиц изменяется диапазон отражаемых длин ЭМ волн

Квантовая точка – это образец (нанокристаллл), все три размера, которого лежат в нанодиапазоне.

Энергетический спектр квантовой точки соответствует трехмерному потенциальному ящику.

Многие древние красители для стёкол являются смесью квантовых точек с растворителем.

Методы синтеза квантовых точек:

- эпитаксия - рост кристаллов на подложке:

-

молекулярно-лучевая эпитаксия

-

электронно-лучевая литография

-

ионное травление

-

химическое травление

- коллоидный синтез:

- химические методы: микроэмульсии, разложение горячего раствора

Так может выглядеть квантовая точка:

Важные особенности квантовых точек:

-

уширение запрещенной зоны: при размерах < радиуса экситона, энергия квантовой локализации превышает энергию кулоновского взаимодействия

-

повышение силы осцилляторов: сильнее проявляются электрооптические эффекты

-

особенности поглощения падающего света: способны поглощать свет с любого направления

-

уширение спектра: оптические спектры квантовых точек не зависят от температуры.

3 варианта роста квантовых точек (при осаждении из газовой фазы):

-

Механизм Франка-Ван дер Мерве. Послойное осаждение. Осаждаемый материал смачивает подложку. Постоянные решеток практически совпадают.

-

Механизм Фольмера-Вебера. Точечное осаждение. Осаждаемый материал не смачивает подложку (из-различия свойств или большой разницы в постоянных решеток).

-

Механизм Странского-Крастанова. Осаждаемый материал смачивает подложку, но имеется рассогласование постоянных решеток в несколько процентов.

Достоинства и недостатки электронного микроскопа:

-

достоинства:

-

позволяет получить готовое изображение

-

высокое разрешение

-

высокая скорость сканирования

-

большое поле сканирования и простой выбор нужной области

-

возможность совмещения с устройствами для определения состава и т.д.

-

-

недостатки:

-

жёсткие требования к подготовке образцов

-

работа только с помещёнными на подложку обрацами

-

необходимо работать в вакууме

-

влияние пространственного заряда в случае непроводящих образцов

-

продолжительность исследования

-

сложность эксплуатации

-

Достоинства и недостатки зондовой микроскопии:

-

достоинства:

-

высокое разрешение (

$\sim$ 1 нм) -

3D изображение

-

можно работать в воздушной и в водной среде

-

можно исследовать вязко-упругие свойства объектов

-

можно манипулировать нанообъектами

-

относительная простота эксплуатации

-

-

недостатки:

-

сложность подготовки образца

-

работа только с образцами, закреплёнными на подложку

-

малая область сканирования, малая скорость сканирования

-

малый ресурс зонда высокого разрешения, риск искажения изображения вследствие изменения формы зонда

-

возможности работы в жидких средах сильно ограничены

-

Достоинства и недостатки метода динамического рассеяния света:

-

достоинства:

-

простота подготовки образца

-

возможно работать в жидких средах в почти естественных условиях

-

не воздействует на объект исследования

-

позволяет оперативно получить распределение наночастиц по размерам

-

позволяет измерять предельно малые концентрации

-

компактность установки

-

простая интеграция в техпроцесс

-

-

недостатки:

-

невозможно определять форму объектов

-

необходимо подбирать жидкость при исследовании гидрофобных наночастиц

-

сложно измерить лёгкие частицы на фоне тяжёлых

-

Процесс построения изображения основан на сканировании поверхности зондом.

Основные типы сканирующих зондовых микроскопов:

-

Сканирующий атомно-силовой микроскоп: регистрирует различные силы между зондом и образцом

-

Сканирующий туннельный микроскоп: используется туннельный ток между зондом и образцом

-

Ближнепольный оптический микроскоп: для получения изображения используется эффект ближнего поля

-

Использование специального ПО

-

Использование сканеров с замкнутыми следящими системами, в состав которых входят линейные датчики положения

-

Использование не единой пьезотрубки, а механически не связанных элементов

-

Использование систем с отрицательной обратной связью, которая обеспечивает стабильное положение в пространстве

-

Изготовление зондов аксиально-симметричными (для стабилизации в плоскости

$XY$ ) -

Термостатирование головок

-

Использование термокомпенсирующих элементов.

9. Физические основы сканирующей туннельной микроскопии. Туннельный эффект в квази-классическом приближении. Устройство и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа.

Электронам проводимости с острия зонда 1 необходимо получить определенную энергию, чтобы перейти в зону проводимости объекта 3.

Её величина зависит от расстояния L между зондом и поверхностью объекта L, разности потенциалов между ними U и величинами работы выхода электронов

Ориентировочно, туннельный ток

Из-за того, что туннельный ток экспоненциально зависит от расстояния

2 основных ограничения, накладываемые методом:

-

поверхностное сопротивление

$\leqslant 20 МОм / см^2$ -

глубина канавки < ширины; иначе может быть туннелирование с боковых поверхностей

10. Туннельный ток в системах металл-диэлектрик-металл и металл-диэлектрик-полупроводник. Ограничения сканирующей туннельной микроскопии.

Модель потенциального барьера произвольной формы в системе М-Д-М:

Приближённое выражение для туннельного тока в системе М-Д-М в случае потенциального барьера произвольной формы:

2 основных ограничения, накладываемые методом:

-

поверхностное сопротивление

$\leqslant 20 МОм / см^2$ -

глубина канавки < ширины; иначе может быть туннелирование с боковых поверхностей

11. СТМ. Режимы постоянного тока и постоянной высоты, реализация атомарного разрешения, методы изготовления зондов.

Атомарное разрешение возможно получить:

-

при погружении зонда и образца в жидкость

-

при глубоком вакууме

-

при использовании сверхтонких зондов

1 - в этом случае в непосредственной близости от поверхности будет меньше атомом, что даст более высокое разрешение.

2 - в сверхвысоком вакууме к зонду прикрепляется молекула

Методы изготовления зондов:

-

электрохимическое травление

-

механический срез

-

химическое осаждение из паровой фазы с плазменным стимулированием

-

фотолитография

-

зонд из углеродных нанотрубок

12. АСМ. Режимы постоянной высоты и постоянной силы, реализация атомарного разрешения. Устройство и принцип работы СЗМ в режиме контактной АСМ. Ограничения методики контактной АСМ

В отличие от туннельного микроскопа позволяет исследовать также непроводящие поверхности.

График зависимости силы Ван-дер-Ваальса от расстояния между кантилевером и поверхностью образца

3 режима работы:

- контактный

- бесконтактный

- полуконтактный

Достоинства АСМ:

-

Наибольшая, по сравнению с другими методами, помехоустойчивость;

-

Наибольшая достижимая скорость сканирования;

-

Обеспечивает наилучшее качество сканирования поверхностей с резкими перепадами рельефа.

Недостатки АСМ:

-

Наличие артефактов, связанных с наличием сил, направленных вдоль поверхности около ступеней;

-

При сканировании на воздухе на зонд действуют также капиллярные силы из-за неизбежного присутствия на поверхности атомарного слоя воды, внося погрешность в определение высоты поверхности;

-

Практически непригоден для изучения формы биологических объектов и органических материалов

13. Кантилеверы – зондовые датчики для АСМ: основные типы, технология изготовления, геометрические и механические свойства.

Одна из сторон кантилевера - зеркальная, что позволяет использовать оптическую систему контроля изгиба, на противоположном конце - игла. Радиус острия промышленных кантилеверов - в пределах 5-90 нм, лабораторных - от 1 нм.

Кантилеверы изготавливают из кремния, нитрида кремния или алмаза.

Используют покрытия

Материал кантилевера обладает небольшой жёсткостью, чтобы исключить повреждение образца.

14. Потенциал взаимодействия зонда с образцом в АСМ. Зависимость силы взаимодействия от расстояния между зондом и образцом – контактный, полуконтактный и бесконтактный режимы АСМ.

Полуконтактный режим. При работе в полуконтактном режиме, кантилевер также колеблется. В нижнем полупериоде колебаний кантилевер находится в области отталкивающих сил.

Достоинства:

-

Универсальность по сравнению с другими методами АСМ, который позволяет на большинстве исследуемых образцов получать разрешение 1-5 нм

-

Латеральные силы, действующие на зонд со стороны поверхности минимизированы, что упрощает интерпретацию получаемых результатов

Недостаток:

- невысокая скорость сканирования

Бесконтактный режим.

При работе в бесконтактном режиме зонд находится на расстоянии, где действуют притягивающие силы. Пьезокерамика возбуждает резонансные колебания зонда. При этом особенности поверхности, посредством сил Ван-дер Ваальса приводят к сдвигу амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик колебаний.

Достоинства:

- нет воздействия на образец

Недостатки:

-

Крайне чувствителен ко всем внешним шумам;

-

Наименьшее разрешение;

-

Наименьшая скорость сканирования;

-

Функционирует лишь в условиях вакуума, когда отсутствует адсорбированный на поверхности слой воды;

-

Загрязнение кантелевера во время сканирования меняет его частотные свойства.

Этот режим работы АСМ не нашёл широкого применения.

Общая схема сканирующего зондового микроскопа:

Бесконтактный режим:

кантилевер совершает вынужденные колебания

Полуконтактный: кантилевер подводится к поверхности так, чтобы при колебаниях происходило касание образца. Регистрируется изменение фазы колебаний и амплитуды кантилевера.

16. АСМ. Метод отображения фазы. Преимущества и недостатки бесконтактной и полуконтактной методик по сравнению с контактной АСМ.

17. Электросиловая сканирующая зондовая микроскопия. Снятие распределения поверхностного потенциала. Метод зонда Кельвина.

Метод зонда Кельвина Измеряется контактная разность потенциалов между проводящим кантилевером и поверхностью образца.

Формула разности потенциалов

18. Магнито-силовая сканирующая зондовая микроскопия. Квазистатические и колебательные методики МСМ.

Статическая МСМ

Кантилевер статичен, регистрируется его отклонение, обусловленное силами взаимодействия Ван-дер-Ваальса, изучается топография поверхности.

Величина силы Ван-дер-Ваальса:

Динамическая МСМ Кантилевер колеблется, регистрируется производная силы магнитного взаимодействия Ван-дер-Ваальса

В основе метода - внешний фотоэффект. Позволяет изучать химический состав, состояние атомов на поверхности образца.

Образец облучается мягким рентген-излучением. Из-за поглощения испущенных фотонов, могут быть детектированы только фотоны, испущенные 10-30 верхними слоями.

По пику излучения можно судить о концентрации химического элемента в веществе:

Комбинационное рассеяния света (эффект Рамана) - неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества; сопровождается заментным изменением частоты.

Комбинациооное рассеяние:

-

стоксово; при увеличении длины волны

$\lambda$ ; заметно сильнее, чем антистоксово -

антистоксово; при уменьшении

$\lambda$

По изменению длины волны

В отличие от рентген-спектроскопии (исследующей кристаллы) можно исследовать органические соединения, аморфные материалы. Но если материал с высокой проводимостью из-за сильной рэлеевской компоненты рассеяния комбинационное рассеяние мало заметно, поэтому исследуют диэлектрики или полупроводники.

Вместо дифракционной решётки может быть призма, что из этой же дисперсионной группы, или фурье-оптика, что относится к другому подходу и позволяет сразу снимать интерферограмму.

25. Исследование электрофизических свойств наносистем. Методы определения типа проводимости полупроводников. Снятие вольт-амперных характеристик.

26. Исследование электрофизических свойств наносистем. Удельное поверхностное сопротивление. Методы измерения удельного поверхностного сопротивления.

Если толщина плёнка становится сравнимой с длиной свободного пробега электрона

Правило Матиссена - сопротивление тонкого проводника складывается из удельного сопротивления, связанного с рассеянием в объёме

Характер зарождения и роста плёнок зависит от условий их получения, на практике трудно получить точное совпадение значений удельного сопротивления плёнок при одинаковой толщине. Поэтому при сравнении проводящих свойств тонких плёнок пользуются параметром сопротивление квадрата R (или сопротивление на безразмерный квадрат, или удельное поверхностное сопротивление)

Это сопротивление равно сопротивлению квадратного участка плёнки при прохождении тока через 2 его противоположные грани.

Методы измерения удельного сопротивления

-

2-х зондовый метод

-

4-х зондовый метод

-

метод Ван-дер-Паули

Больше о методах измерения тут

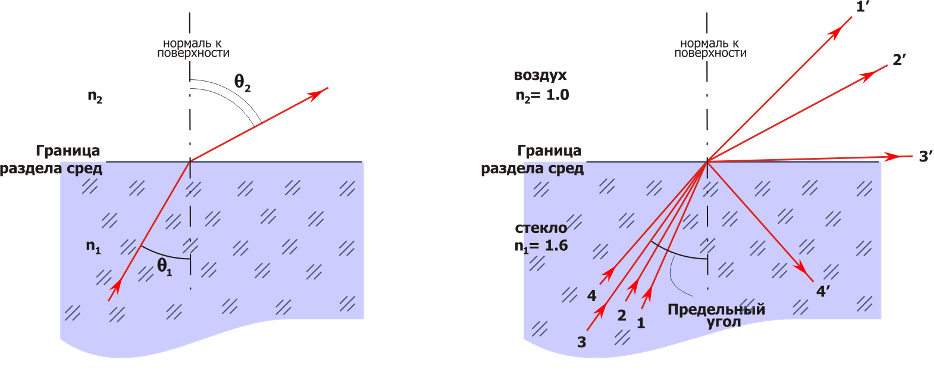

Рефрактометр работает по принципу полного внутреннего отражения. Луч света, переходя из одного вещества в другое, меняет направление, образуя угол, величина которого зависит от состава и концентрации изучаемого раствора.

В основе рефрактометра - закон Снеллиуса:

Часть падающих лучей преломляется и проходит через 2 среду, а часть - полностью отражается. При этом формируются 2 пространственные области, которые имеют чёткую границу "свет-тень". Метод рефрактометрии основан на определении положения этой границы.

-

Призма - сюда наносится исследуемое вещество. Сделана из материала с высоким коэффициентом преломления.

-

Защитное стекло на шарнире - опускается на призму и сжимает исследуемый слой

-

Шкала

-

Система оптических линз

Нефелометры используются для измерения аэрозолей из непоглощающих свет частиц.

Для непоглощающих свет частиц коэффициенты рассеяния и пропускания равны.

При достаточно высокой влажности воздуха частицы аэрозоля, образующиеся за счет поглощения водяного пара гигроскопическими веществами, более чем в 10 раз превосходят по массе исходные частицы и показатель преломления таких частиц ближе к показателю преломления воды.

Нефелометр для определения прозрачности воздуха включает в себя камеру, в которую засасывается проба воздуха. Камера освещается мощным пучком света. По рассеиванию лучей на капельках тумана, пыли и других примесях можно определить прозрачность и расстояние видимости атмосферы.

Также существует нефелометры, которые не используют камеры.

29. Спектрометрия и спектрофотометрия. Теоретические основы метода. Коэффициенты пропускания и поглощения. Устройство и принцип работы оптических спектрометров. Оптические схемы спектрофотометра и спектрометра.

Определение края оптического пропускания

32. Оптические методы определения ширины запрещенной зоны полупроводниковых тонких пленок для прямозонных и непрямозонных полупроводников.

Запрещённая зона - область значений энергии, которые не может иметь электрон в данном кристалле.

Ширина запрещённой зоны - разность энергий электронов между дном зоны проводимости и потолком валентной зоны.

Прямозонные (полупроводники) - при переходе электрона через запрещённую зону импульс не меняется

Непрямозонные - при таком переходе импульс электрона меняется. Здесь кроме фотона и поглощающего его электрона участвует 3 частица, которая забирает часть энергии с собой. Такой процесс менее вероятен, чем прямой переход (пример, кремний)

Метод определения ширины запрещённой зоны:

Ширина запрещённой зоны находится из:

-

температурного хода электросопротивления

-

температурного хода коэффициента Холла в области собственной проводимости

-

из измерений магнитной воприимчивости, теплопроводности

-

наблюдений туннелирования