|

| 1 | +## 问题 |

| 2 | + |

| 3 | +线性判别分析(Linear Discriminant Analysis,LDA)是机器学习中常用的降维方法之一,本文旨在介绍LDA算法的思想,其数学推导过程可能会稍作简化。 |

| 4 | + |

| 5 | +## LDA的思想 |

| 6 | + |

| 7 | +● LDA是一种线性的、有监督的降维方法,即每个样本都有对应的类别标签(这点和PCA)。 |

| 8 | + |

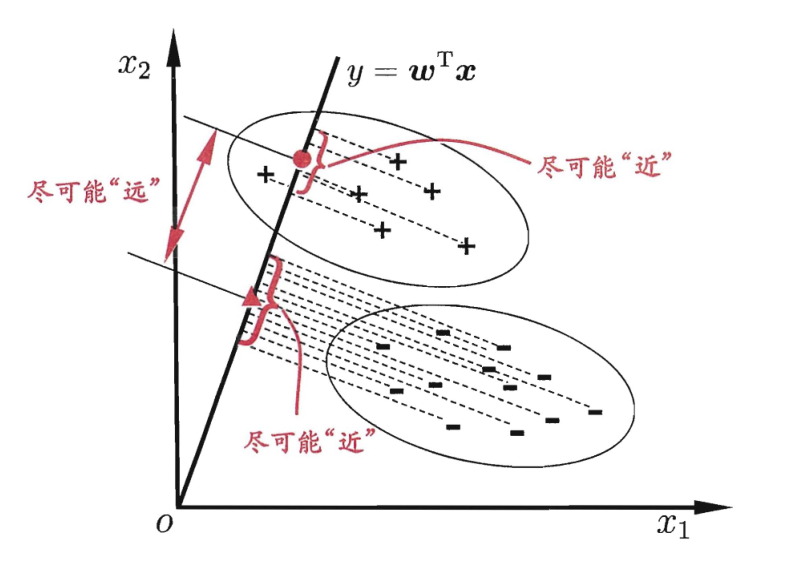

| 9 | +● 主要思想:给定训练样本集,设法将样本投影到一条直线上,使得同类的样本的投影尽可能的接近、异类样本的投影尽可能地远离(即**最小化类内距离和最大化类间距离**)。 |

| 10 | + |

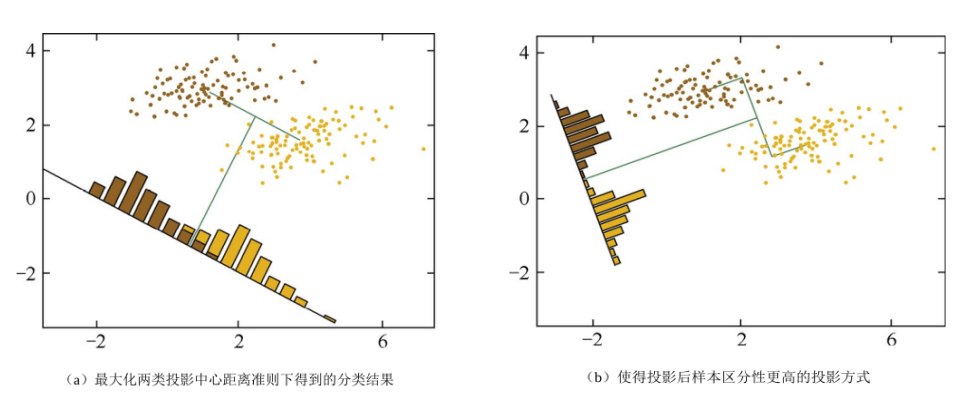

| 11 | +> 下面分别通过《机器学习》和《百面机器学习》两本书中的图片先来直观地理解一下LDA的思想。 |

| 12 | +

|

| 13 | + |

| 14 | + |

| 15 | + |

| 16 | + |

| 17 | +● 为什么要将最大化类间距离和最小化类内距离同时作为优化目标呢? |

| 18 | + |

| 19 | +先看上面第二张图的左图(a),对于两个类别,只采用了最大化类间距离,其结果中两类样本会有少许重叠;而对于右图(b),同时最大化类间距离和最小化类内距离,可见分类效果更好,同类样本的投影分布更加集中了。当然,对于二维的数据,可以采用将样本投影到直线上的方式,对于高维的数据,则是投影到一个低维的超平面上,这应该很好理解。 |

| 20 | + |

| 21 | + |

| 22 | + |

| 23 | +## LDA算法优化目标 |

| 24 | + |

| 25 | +由上面的介绍我们知道,LDA算法的思想就是最大化类间距离和最小化类内距离,其优化目标就很直观了,那怎么用数学方式来表示呢?要解决这个问题,就得先看看怎么描述类间距离和类内距离。 |

| 26 | + |

| 27 | +**● 类间距离**(以二分类为示例) |

| 28 | + |

| 29 | +假设有$C_{1}$、$C_{2}$两类样本,其均值分别为 $\mu_{1}=\frac{1}{N}\sum_{x\in C_{1}}x$ 和 $\mu_{2}=\frac{1}{N}\sum_{x\in C_{2}}x$ 。很显然,要使得两类样本类间距离最大,则 $\mu_{1}$ 、$\mu_{2}$ 的距离应尽可能地大,则类间距离可描述为 |

| 30 | +$$ |

| 31 | +||\omega^{T}\mu_{0}-\omega^{T}\mu_{1}||_{2}^{2},\ \ 其中,\omega为投影方向 |

| 32 | +$$ |

| 33 | +**● 类内距离** |

| 34 | + |

| 35 | +要使得样本在同类中距离最小,也就是最小化同类样本的方差,假设分别用 $D_{1}$、 $D_{2}$ 表示两类样本的投影方差,则有: |

| 36 | +$$ |

| 37 | +D_{1} = \sum_{x\in C_{1}}(\omega^{T}x-\omega^{T}\mu_{1})^{2}=\sum_{x\in C_{1}}\omega^{T}(x-\mu_{1})(x-\mu_{1})^{T}\omega \\ |

| 38 | +D_{2} = \sum_{x\in C_{2}}(\omega^{T}x-\omega^{T}\mu_{2})^{2}=\sum_{x\in C_{2}}\omega^{T}(x-\mu_{2})(x-\mu_{2})^{T}\omega |

| 39 | +$$ |

| 40 | +因此,要使得类内距离最小,就是要最小化 $D_{1}+D_{2}$。 |

| 41 | + |

| 42 | +**● 优化目标** |

| 43 | + |

| 44 | +由上面分析,最大化类间距离和最小化类内距离,因此可以得到最大化目标: |

| 45 | +$$ |

| 46 | +J(\omega) = \frac{||\omega^{T}\mu_{0}-\omega^{T}\mu_{1}||_{2}^{2}}{D_{1}+D_{2}}\\\qquad\qquad\qquad\quad |

| 47 | +=\frac{||\omega^{T}\mu_{0}-\omega^{T}\mu_{1}||_{2}^{2}}{\sum_{x\in C_{i}}\omega^{T}(x-\mu_{i})(x-\mu_{i})^{T}\omega} |

| 48 | +$$ |

| 49 | +为了化简上面公式,给出几个定义: |

| 50 | + |

| 51 | +**● 类间散度矩阵:** |

| 52 | +$$ |

| 53 | +S_{b}=(\mu_{1}-\mu_{2})(\mu_{1}-\mu_{2})^{T} |

| 54 | +$$ |

| 55 | +**● 类内散度矩阵:** |

| 56 | +$$ |

| 57 | +S_{\omega}=\Sigma_{1}+\Sigma_{2}=\sum_{x\in C_{1}}(x-\mu_{1})(x-\mu_{1})^{T}+\sum_{x\in C_{2}}(x-\mu_{2})(x-\mu_{2})^{T} |

| 58 | +$$ |

| 59 | +因此最大化目标可以简写为: |

| 60 | +$$ |

| 61 | +J(\omega) = \frac{\omega^{T}S_{b}\omega}{\omega^{T}S_{\omega}\omega} |

| 62 | +$$ |

| 63 | + |

| 64 | +> 这是一个广义瑞利商,可以对矩阵进行标准化操作(具体证明就不展开啦),因此,通过标准化后总可以得到 $\omega^{T}S_{\omega}\omega=1$,又由于上面优化目标函数分子分母都是二次项,其解与 $\omega$ 的长度无关,只与方向有关,因此上面优化目标等价于以下最小化目标: |

| 65 | +

|

| 66 | +转化为最小化目标: |

| 67 | +$$ |

| 68 | +\underset{\omega}{min}\quad-\omega^{T}S_{b}\omega \\ |

| 69 | +s.t. \quad \omega^{T}S_{\omega}\omega=1 |

| 70 | +$$ |

| 71 | +由拉格朗日法,上式可得: |

| 72 | +$$ |

| 73 | +S_{b}\omega=\lambda S_{\omega}\omega \\ |

| 74 | +即有,S_{\omega}^{-1}S_{b}\omega=\lambda \omega |

| 75 | +$$ |

| 76 | +至此,我们的**优化目标就转化成了求矩阵 $S_{\omega}^{-1}S_{b}$ 的特征值,而投影方向就是这个特征值对应的特征向量**。 |

| 77 | + |

| 78 | +> 由于 $(\mu_{1}-\mu_{2})^{T}\omega$ 是个标量(因为 $\mu_{1}-\mu_{2}$ 和 $\omega$ 同向时才能保证类间距离最大), |

| 79 | +> |

| 80 | +> 所以,对于 $S_{b}\omega=(\mu_{1}-\mu_{2})(\mu_{1}-\mu_{2})^{T}\omega$ 而言,可以看出 $S_{b}\omega$ 始终与 $(\mu_{1}-\mu_{2})$ 的方向一致 |

| 81 | +

|

| 82 | +因此,如果只考虑 $\omega$ 的长度而不考虑方向,则由: |

| 83 | +$$ |

| 84 | +S_{\omega}^{-1}S_{b}\omega=\lambda \omega \qquad => \qquad \omega=S_{\omega}^{-1}(\mu_{1}-\mu_{2}) |

| 85 | +$$ |

| 86 | +**也就是说,我们只需求出样本的均值和类内的散度矩阵(即类内方差),即可求出投影方向。** |

| 87 | + |

| 88 | + |

| 89 | + |

| 90 | +## LDA算法流程(推广至高维) |

| 91 | + |

| 92 | +1.计算每类样本的均值向量 $\mu_{i}$。 |

| 93 | + |

| 94 | +2.计算类间散度矩阵 $S_{\omega}$ 和类内散度矩阵 $S_{b}$ 。 |

| 95 | + |

| 96 | +3.求矩阵 $S_{\omega}^{-1}S_{b}$ 的特征值即对应的特征向量,从大到小排序。 |

| 97 | + |

| 98 | +4.将特征值由大到小排列,取出前 k 个特征值对应的特征向量。 |

| 99 | + |

| 100 | +5.将 n 维样本映射到 k 维,实现降维处理。 |

| 101 | +$$ |

| 102 | +x_{i}^{'}=\begin{bmatrix}\omega_{1}^{T}x_{i}\\\omega_{2}^{T}x_{i}\\\vdots \\\omega_{k}^{T}x_{i} \end{bmatrix}\\ |

| 103 | +$$ |

| 104 | + |

| 105 | +## 总结 |

| 106 | + |

| 107 | +● LDA是线性的、有监督的降维方法,其优点是善于对有类别信息的数据进行降维处理(与PCA的不同)。 |

| 108 | + |

| 109 | +● LDA因为是线性模型,对噪声的鲁棒性较好,但由于模型简单,对数据特征的表达能力不足。 |

| 110 | + |

| 111 | +● LDA对数据的分布做了一些很强的假设,比如每个类别都是高斯分布、各个类别的协方差相等,实际中这些假设很难完全满足。 |

| 112 | + |

| 113 | +> 关于LDA与PCA的区别,请看下回分解。 |

| 114 | +

|

| 115 | + |

| 116 | + |

| 117 | +## 参考资料 |

| 118 | + |

| 119 | +周志华《机器学习》 |

| 120 | + |

| 121 | +葫芦娃《百面机器学习》 |

0 commit comments